「働きたいけれど、子どもが小さいうちは無理かな…」と感じていませんか?

子育て中の働き方は、子どもの年齢や預け先によって大きく左右されます。

この記事では、子どもの成長段階ごとに変わる働き方の現実と、柔軟な働き方の選択肢として「訪問介護パート」の魅力をご紹介します。

子育て期に“働く”ってこんなに大変!

子どもを育てながら仕事を続けることの大変さに、日々悩む親御さんは少なくありません。

実際に「子育て中 仕事辞めたい」と検索されることも多く、育児と仕事の両立に限界を感じている人が多いことがうかがえます。

子どもの急な体調不良、保育園の送迎、毎日の持ち物準備、家庭との両立…。

中でも「預け先の確保」と「働き方の調整」は、多くの家庭にとって大きな壁になります。

実際、

さらに、子どもの成長に合わせて、直面する課題もどんどん変化していきます。

- 0〜2歳:保育園に入れる?そもそも空きはある?

- 3〜5歳:幼稚園?保育園?こども園という選択も?

- 小学生:放課後の預け先は?“小1の壁”って本当にあるの?

こうした判断の連続の中で、「自由に働く」ことの難しさを実感するママも少なくありません。

さらに、子どもが複数人いる場合は、組み合わせによるスケジュール調整も必要です。

基本的には下の子の年齢に合わせて働き方を考えつつ、上の子の学校行事や生活リズムも加味していく──。

そんな綱渡りのような日々が、しばらく続くのが現実です。

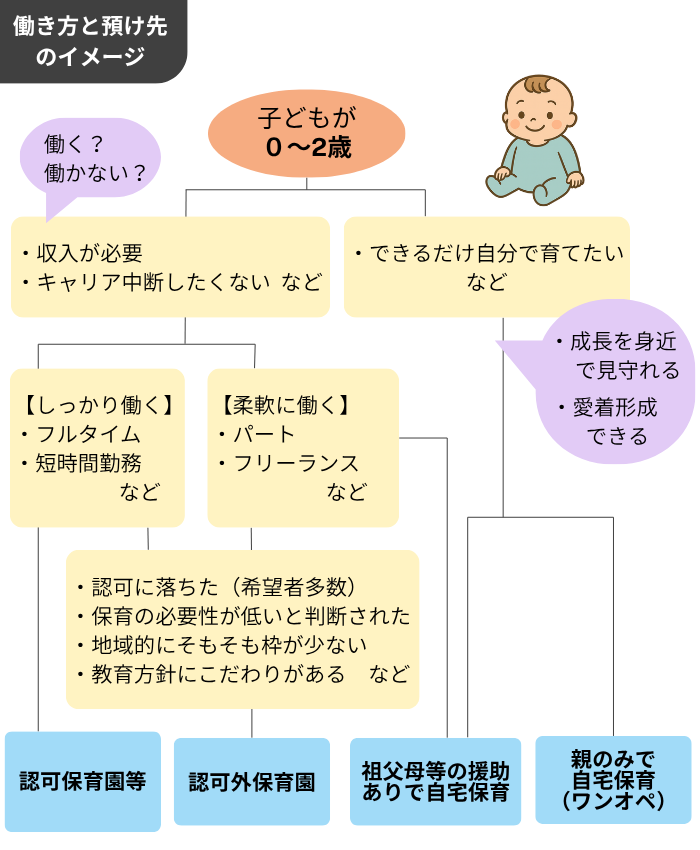

0〜2歳|働くか?働かないか?家庭状況に応じて“超ハードモード”の向き合い方を考える

子どもが0〜2歳の時期、最初に立ちはだかるのが「働くか、働かないか」という大きな判断です。

収入の必要性、育児方針、自分の適性や体力など、多角的に考えていくことになります。

この時期は、働く場合も、働かない場合も、とにかく“超ハードモード”。

特に以下のような理由から、体力的・精神的に消耗しやすく注意が必要です。

- 常に目を離せない育児

- 出産後の体力がまだ回復していない

- 子どもの病気への対応が頻繁

- 社会的に孤立しやすい

また、子どもが1人だけとは限らず、上の子がいる場合は送迎・生活サポートとの両立も課題になります。

▶ 働くことを選んだ人の場合

働くと決めたら、次は「どのくらい働くか」によって、預け先の選択が変わってきます。

「しっかり働く」なら → 保育園(認可・認可外)の利用

もっとも一般的な選択肢は、認可保育園。

費用負担が軽く、安心感もありますが、必ず入れるとは限らず、以下のような理由で認可外を選ぶ家庭もあります。

- 認可保育園に入れなかった(待機児童)

- 保育の必要性認定(保育指数)が足りない

- 開園時間や延長保育の柔軟性が必要

- 自宅・職場の近くに認可園がない

- 教育内容や保育方針にこだわりたい

- 緊急的・一時的に預けたい(つなぎ保育など)

未就学児のおよそ半数が保育園(認可・認可外)に通っているという統計もあり、

実際にはこの時期から“しっかり働く”家庭も多くあります。

▼ 保育園を利用して働く理由としては、こんな声が多く見られます

- 共働きで家計を支える必要がある

→ 住宅ローンや生活費、教育費などが重く、ダブルインカムでなければ成り立たない。 - キャリアを中断したくない

→ 特に育休からの復職をスムーズにしたい人にとって、0〜1歳での入園は最重要課題。 - 子どもに社会性を身につけてほしい

→ 集団生活や他の大人との関わりを通じた成長を期待している。 - ワンオペ育児の負担を軽減したい

→ 自分の時間や心身の余裕を確保する手段として。

我が家も未就学児が3人。まさにこの部類に属していますが、ハードさは想像以上です。

基本的に白目をむいて走ってる感覚です…。

「柔軟に働く」なら → 家族の援助、ファミサポ、一時保育、認可外を活用

「フルタイムは厳しいけれど、少しは働きたい」

そんな方は、以下のような選択肢を組み合わせることが多いです。

- 祖父母など家族の援助を受けながら、自宅で育児+短時間勤務や在宅ワーク

- ファミリー・サポートや一時保育を使って、週1〜2回だけ働く

- 認可外保育園をスポット的に利用(費用は高め)

「保育園に入れるほどは働かないけれど、ちょっとだけでも収入がほしい」

という人にとって、制度や援助をうまく活用するのが鍵です。

▶ 働かないことを選んだ人の場合

一方で、働かない(外で働かない)という選択をする人も少なくありません。

その理由としては、

- できるだけ自分の手で育てたい

→ この時期は母子の絆を深めたい、成長を間近で見たい、という思いが強い人も。 - 祖父母など、家庭内での預け先がある

→ 祖父母が日中面倒を見てくれるため、保育園を利用しないケース。 - 無理に働く必要がない(経済的余裕がある)

→ パートナーの収入で家計が安定しているので、焦って働かなくてもいいという判断。 - 子どもが体調を崩しやすい・環境適応に不安がある

→ 慣らし保育や感染症への心配、登園ストレスに配慮して慎重に進めたい家庭。 - フリーランスや在宅ワーカーとして家で仕事をしている

→ 外に出て働くわけではないが、家事・育児と両立しながらできる範囲で働いている人もいます。 - 保育園に入れなかった(定員オーバーなど)

→ 認可園に落ちたものの、認可外は高額 or 不安があり、自宅保育を選ばざるを得なかったケース。

保育園やこども園をあえて選ばない人は、

「今は子育てを優先したい」「働くタイミングは後にしたい」「家庭でなんとかなる」など、

意志を持って選択していることが多いです。

✏まとめ:0〜2歳は“超ハード”でも、自分と家族に合った選択でOK

この時期は、心身ともに消耗しがちな大変な時期です。

「働く/働かない」どちらも正解。

焦って無理に動く必要はありません。

重要なのは、「自分と家族にとって無理がないか?」

今できること・今しかできないことを見極めながら、必要があれば公的制度や家族の力も借りて、少しずつ未来に備えていきましょう。

3〜5歳|幼保無償化で選択肢が拡大!教育ニーズと働き方の模索が始まる

子どもが3歳になると、多くの家庭で検討されるのが「幼保無償化」による保育・教育環境の見直しです。

保育料の負担が軽くなることで、幼稚園や認定こども園といった選択肢が現実的になり、自宅保育をしていた家庭や、認可外保育園を利用していた家庭でも転園を考えるケースが増えてきます。

また、子どもの成長により、教育的な視点や集団生活へのニーズが高まり、「そろそろ園に通わせたい」と考えるようになる家庭も多く見られます。

子育てに少しゆとりが出てくるこの時期は、

就労の再スタートを検討するタイミングにもなりやすい時期です。

幼保無償化をきっかけに、転園や入園の動きも

3歳以上になると、認可保育園・認定こども園・幼稚園などでは保育料が基本的に無償になります。

一方で、認可外保育園の場合は上限額までの補助にとどまるため、引き続き費用負担が重い家庭もあります。

そのため、認可保育園や認定こども園、幼稚園への転園や入園を検討する家庭が増加する傾向があります。

これまで家庭で保育していた家庭でも、「せっかく無償で通えるなら」と園への入園を前向きに考えるようになることが多いです。

教育・集団生活へのニーズが高まる時期

3歳を過ぎると、子ども自身の社会性や学びへの関心も高まり、保護者からも「集団生活を経験させたい」「教育的な刺激を受けさせたい」といった意識が強まります。

幼稚園やこども園など、教育の要素が強い園を選ぶ動きが見られ、自宅保育からの入園や、保育園からの転園も選択肢に入ります。

地域の友達づくりや、就学に向けた生活リズムの形成など、将来を見据えた選択が多くなるのもこの時期の特徴です。

働き方の模索が始まるが、まだ制約も多い

園に通い始めることで、保護者が自由に使える時間が少し生まれ始めます。

それにより、「短時間だけ働きたい」「在宅で仕事を再開したい」と考える家庭も増えてきます。

とはいえ、幼稚園は預かり時間が短かったり、長期休暇(夏休み・冬休み)があったりと、働き方に制約が出やすい点には注意が必要です。

また、柔軟な働き方に対応した求人がまだまだ少ないのも現状で、本格的な復職や就労は難しいと感じる保護者も多いです。

それでも、短時間のパートや、在宅でできる仕事を模索する動きはこの時期から始まっていきます。

✏まとめ:預け先を変える人が増え始め、就労の検討が動き出す時期

3〜5歳は、無償化をきっかけに保育環境を見直す家庭が増える時期です。

子どもの成長とともに、教育や集団生活への関心が高まり、預け先の変更とあわせて「少し働いてみようかな」と考えるようになる人も多くなります。

とはいえ、まだ本格的に働くには課題が多い時期でもあるため、就労を検討する際は「預かり時間」や「長期休暇の対応」などをふまえた柔軟な働き方を模索するのが現実的です。

6歳・小学校入学|“小1の壁”が現実に立ちはだかる

保育園時代と比べて大きな環境の変化が訪れるのが、小学校入学のタイミング。

ここで多くの家庭が直面するのが、いわゆる「小1の壁」です。

保育園では朝から夕方まで一貫して子どもを預かってくれていたのに対し、小学校では授業は午後2時〜3時頃に終了。その後の時間をどうカバーするかが最大の課題になります。

公立の学童保育(放課後児童クラブ)はあるものの、定員オーバーで入れない、預かり時間が短い(〜18時頃)、延長なし、夏休みなどは別対応が必要など、働く親にとっては不安要素が多くあります。

また、1年生のうちは

- 登下校の見守り

- 宿題や学校生活へのサポート

- 疲れやすくメンタルが不安定になる子もいる

など、親のサポートが引き続き必要な時期です。

「ようやく就学!」と思った矢先、「思っていたより自由に働けない」と感じる親は少なくありません。

この時期は、働き方をどう再設計するかが焦点となり、

- 時短勤務やフレックスに切り替える

- 在宅勤務に移行する

- 一時的にパートや扶養内勤務に変更する

- 思い切って一度退職する

といった選択を取る家庭もあります。

小2以降|少しずつ手が離れるが“フルタイム復帰”は慎重に

小学校生活に慣れ、子どもが自立してきたと感じるのが、小学2年生以降。

このタイミングで「そろそろ本格的に働きたい」と考える親も増えてきます。

実際、登下校にも慣れ、学童保育もルーティン化していく中で、少しずつ「自分の時間」が戻ってくる人も。

とくにきょうだいがいる家庭では、下の子の成長と合わせて生活に余裕が生まれるケースもあります。

ただし、「フルタイム復帰」を考えるには、まだ慎重になる家庭が多いのも現実です。

理由としては以下のような点が挙げられます。

- 放課後〜18時までの預け先(学童)はあるが、延長は難しいことが多い

- 学童に行きたがらなくなる子どもも出てくる(高学年になると特に)

- 宿題や友達関係、メンタルの浮き沈みなど、見守りが必要な時期が続く

- 急な早帰りや行事など、親の対応が求められることが多い

そのため、実際には

- 扶養内でのパート

- 午後だけの短時間勤務

- 登校後〜下校前までの在宅ワーク

といった**“中間的な働き方”を模索する人が多く**、完全復職やキャリア再開には至らないケースも目立ちます。

「働けるようになった」というよりも、「少しだけ働ける時間ができた」という段階。

この時期は、無理なく続けられる柔軟な仕事や、生活とのバランスを取りやすい仕事をどう見つけるかがカギになります。

なかなか見つからない“ちょうどいい仕事”…訪問介護パートという選択肢

「そろそろ働きたいけど、子育てとの両立が不安」

「午前だけ、午後だけなど、短時間で働ける仕事を探している」

「子どもの急な体調不良や学校行事にも柔軟に対応したい」

そんな“ちょうどいい仕事”を探すママたちは多いものの、実際には条件に合う仕事はなかなか見つかりません。

そんな中で、意外と知られていないのが「訪問介護パート」という働き方です。

訪問介護パートの特徴

訪問介護パートとは、利用者さんのご自宅に訪問し、生活援助(掃除・洗濯・買い物など)や身体介護(入浴・排泄介助など)を行うお仕事です。

✅ 1件ごとの直行直帰が基本

→「10時〜12時だけ」「子どもが帰ってくる15時まで」など、自分の都合に合わせた時間設定がしやすい

✅ 勤務時間・曜日の相談がしやすい

→学校行事や長期休暇中などに合わせて勤務調整がしやすく、生活とのバランスがとりやすい一方で、急な欠勤が必要な場合には代行の調整が必要になることも。事前の相談やコミュニケーションが大切です。

✅ 資格があれば未経験でもスタートしやすい

→介護職員初任者研修などの資格があれば、経験がなくても始めやすい

✅ 地域で働ける・移動時間も少なめ

→自宅近くの利用者さんを担当することが多く、通勤の負担が少ない

実際に、子育て中のママが多く活躍中

訪問介護事業所では、実際に小さな子どもを育てながら働いている人が多数います。

「午前中だけ」「週2だけ」など、生活に合わせた働き方ができることから、

子育て中の“今の私にちょうどいい”仕事として選ばれています。

子育てと仕事、どちらも大切にしたい。

でも、どちらかを犠牲にするのは違う。

そんな想いに応える選択肢のひとつが、訪問介護パートなのです。

訪問介護パートって実際どんな感じ?

.png)

子育てとの両立が難しい中で、柔軟に働ける仕事としておすすめの「訪問介護パート」。

でも実際の働き方や、どんな気遣いが必要なのか気になりますよね。

ここでは、ある1日のスケジュールとともに、メリットや注意点も含めてご紹介します。

ある1日のスケジュール(週3・午前勤務の例)

Aさん(子ども:年長・小2)のある日

- 8:30 子どもを送り出す

- 9:00〜10:00 1件目の訪問:掃除や洗濯などの生活援助

- 10:30〜11:30 2件目の訪問:身体介護(入浴・更衣の補助など)

- 12:00 帰宅・昼食

- 午後 家事、子どものお迎えや習い事の送迎

Aさんは週3日、午前中だけ働くスタイル。

午後は子どもと過ごせるし、自分のペースで働けるのがちょうどいいです

2、3件ならあっという間に終わって、負担感も少ないです。

子育てとのバランスもとりやすいですね。

収入として、どれくらいになるのか知りたい方はこちら

訪問介護パートのメリット

- 短時間勤務が可能:1件1時間程度の訪問が基本。2〜3件こなす日もあれば、1件だけの日も。

- 週1日〜OKな職場も:家庭の状況に合わせてシフトが組みやすい。

- 曜日固定の働き方が多い:決まった曜日・時間で訪問するので、生活リズムが作りやすい。

- 子育て理解のある職場もある:家庭と両立して働くスタッフがいる場合は、理解が得られやすい。

訪問介護パートの最大の魅力は、

基本的に単独行動で動けるので「精神的に気楽に働けること」

だと思います。

その他のメリットについて知りたい方はこちら

とはいえ…注意したいポイントも

- 急な欠勤には対応しづらいことも

訪問先のご利用者との信頼関係が大切な仕事。急な休みが続くと現場が回らないケースもあります。

特に入浴や排泄介助などの「身体介護」は、代わりがききづらいサービス。

→体調不良や学校行事の多い時期は、「生活援助」など予定変更しやすいケアに担当を調整してもらうなどの工夫も

できます。 - 柔軟だけど“変則的”な働き方には不向き

「今週は働けるけど、来週は無理」など毎週異なるスケジュールは難しいことが多く、曜日固定で働ける人に向いています。

ただ、事前に連絡を入れておけば「休み」を取ることは可能です。

事業所側からすると、事前にどういう状況が起きるのかわかっていれば、

- 代わりに訪問できる体制が取れるか検討しておく

- 「生活援助」など予定変更しやすいケアを担当してもらう

- ご利用者さんにも、先に了解を得ておく

など、対策が取りやすいです。

面接の時などに、あらかじめ事情を説明しておくようにしましょう!

雇用する側の気持ちとしては、

急な欠勤は事業所の負担が大きいのですが、

あらかじめ事情がわかっていて、対処できそうだと思えれば、

人手不足もあるのでぜひ採用したいのが本音です!

訪問介護のよくある疑問Q&Aはこちら

👉訪問介護の不安を乗り越えるには?よくある疑問に現役ヘルパーが答えます

やりがい:誰かの役に立ち、感謝される仕事

子育てで一度離れた社会との接点を、訪問介護の仕事を通じて少しずつ取り戻していく──

「ありがとう」「助かったよ」という一言が、働く意欲にもつながります。

家族の時間を大切にしながら、社会とも関わることができる。

訪問介護パートは、“ちょうどいい”働き方の選択肢として、「アリ」だと思っています。

いま全力で取り組まれているいる「子育て」は、

根本のところは、そのまま介護にも役立ちますよ!

今すぐ働けなくても大丈夫。まずは「準備」から始めよう

「子どもがまだ小さい」「急な発熱やお迎えが心配で働けない」──そんな今の状況でも、できることはあります。

いま無理をして働く必要はありません。でも、“そのとき”に備えて準備しておくことで、あとあと大きな安心につながります。

介護職デビューのスタートラインは「初任者研修」

訪問介護パートとして働くには、まずは介護職員初任者研修の資格が必要です。

この資格は、未経験・無資格から介護の世界へ入るための入り口。受講期間は約1〜4ヶ月、時間の融通がきく通信+通学型のスクールが多く、子育て中の方でも取得しやすいのが特徴です。

子どもが園・学校に通い始めたタイミングで、一歩を踏み出せるように

「まだ働けないけど、いずれは…」という人にとって、子どもが幼稚園・こども園・小学校に通い始めるタイミングは、一つのチャンスです。

それまでに資格を取っておけば、安心して働く準備が整っている状態に。

「自分にもできるか不安…」という方でも、講座の中で実技や基礎知識をしっかり学べるので、未経験からでも心配はいりませんよ。

初任者研修は、実質無料で取得しやすい資格

「介護職員初任者研修」は、公共の支援制度が充実しており、費用面でもスケジュール面でも取得しやすい資格です。

民間の資格スクールで取得した費用を、就労後に補助してくれる自治体も多いです。

詳しくはお住まいの自治体の情報をご確認ください。

こちらの記事でも詳しくまとめています。

\ 訪問介護に興味があるなら、無料で資料をチェック!/

資格の取得=“すぐ働く”ではありません。

「今は準備」「数ヶ月後にスタート」「来年から本格的に」というように、自分のペースで働く準備を整えていくことが大切です。

まとめ|今の自分に合った一歩を

子育てと仕事の両立は、子どもの年齢によって大きく変わってきます。

0〜2歳はとにかく手がかかる時期。3〜5歳でようやく少しずつ手が離れ、小学校に上がっても、“小1の壁”など新たな課題が立ちはだかります。だからこそ、年齢別に無理のない働き方を選ぶことが、長い子育て期間を乗り越える鍵になります。

その中で注目したいのが「柔軟に働ける選択肢」を持つこと。

たとえば訪問介護パートなら、週1日・短時間から働けて、子どもの成長や家庭の状況に合わせて働き方を調整しやすいのが大きな魅力です。

さらに将来を見据えれば、訪問介護で少しずつキャリアを積みながら、副業や在宅ワークといった選択肢を組み合わせていくことも可能です。

今すぐに大きく働けなくても、今できる小さな一歩を重ねていけば、未来の可能性は確実に広がっていきます。

子育て中の今だからこそ、自分に合った働き方を、焦らず柔軟に。

あなたに合ったスタートを、今、見つけてみませんか?

💡訪問介護パートを始めてみたいと思った方へ

以下の記事も参考にしてみてください。