みなさんには、「人生のターニングポイントになった出来事」がありますか?

私は、あるご利用者さんとの出会いをきっかけに、

「自分は介護の仕事でやっていけるかもしれない」と思えるようになりました。

この記事では、私が訪問介護の現場で経験した、Kさんという方の介護を通して感じたこと、学んだことをお伝えします。

訪問介護のパートのお仕事には、

誰かの人生に深く関われる、かけがえのない瞬間があります。

介護の仕事に興味がある方、今の働き方に迷いがある方の、何か参考になればうれしいです。

Kさんはどんな人?──認知症が進んでも、心のやり取りはできる

- 84歳・女性

- 認知症の診断

- 要介護5

- 娘さんと同居

- 訪問介護は、毎日、朝昼夕と3回訪問し、起床介助、洗面、食事介助、清拭、排泄、デイサービスの送り出し、迎え入れ等を行う

介護パート5年目、私はKさんのお宅を担当することに

訪問介護のパートを始めて5年ほど経った頃、私はKさんという女性のご自宅を担当することになりました。

Kさんは当時84歳。認知症が進行しており、要介護5の判定を受けていました。娘さんとの二人暮らしで、私たちヘルパーは1日3回──朝・昼・夕に訪問して介助を行っていました。

担当する業務は、起床介助、洗面、食事介助、清拭、排泄のサポート、デイサービスの送り出しや迎え入れなど。かなり密な関わり方をするご家庭でした。

認知症が進行し、意味を理解するのが難しくなってしまっていた

Kさんの認知症は進行しており、意味のある会話のやり取りは難しくなっていました。

たとえば「おはようございます」と挨拶しても、「そうね、そうよね」と、どこかかみ合わない返事が返ってくるような状態。

言葉を理解する力が落ちてしまっているため、「立ちましょう」と言っても、その意味が分からず、どう動けばいいか分からない様子でした。

そんな時は、優しく声をかけながら体を支え、「一緒に立ちますよ!」と動作を促すことで、立ち上がっていただくようにしていました。

心の“防御壁”がなくなってしまったような、むき出しの状態

Kさんからしても、会話がスムーズに流れていかない感覚というのは持たれているようでした。

会話がうまく噛み合わないことに気づいているのか、「大丈夫、わかってるわよ」といった雰囲気を出してくださるのですが、その気遣いでけっこう疲れてしまうようでした。

私が強く感じたのは、“理屈で守られていた心が、むき出しになってしまったような状態”だったこと。

他人との会話など、自分の”外部”に対して、これまで培ってきた「理屈」があることで自分の心が安定していた部分があると思います。

自分の中の「常識」によって、自信を持って相手に応じられている、というところがあるでしょう。

その「理屈」「常識」が認知症によって崩れてしまったために、心が”外部”に対して無防備にさらされている状態なのかもしれない、と感じていました。

それはとても不安なことだろうと、Kさんを通して学びました。

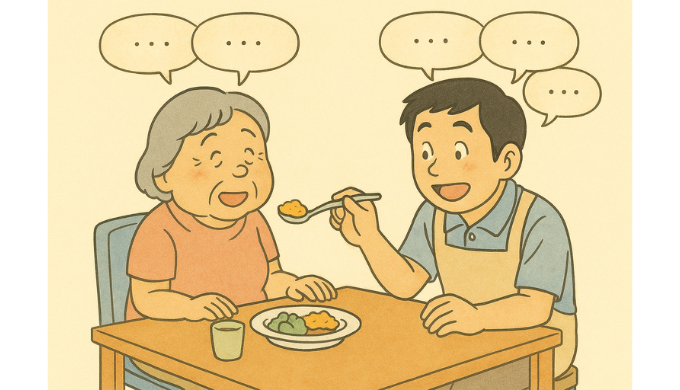

朗らかなKさんの一面も──安心できるときは、笑顔や歌も

もちろん、Kさんはいつも大変そうだったわけではありません。

気持ちが落ち着いている時には、何か冗談を言って笑ったり、楽しそうに歌をうたったりする朗らかな一面も見られました。

言葉の意味は完全には通じなくても、「心が通った」と感じられる瞬間が、たくさんありました。

接し方ひとつで、Kさんの反応はガラリと変わる

Kさんの様子は、その日の気分や周囲の接し方によって大きく変わりました。

穏やかな日もあれば、ピリピリした日もありましたが、それは「Kさんが変わった」のではなく、「私たちの接し方が変わったから」という場合も多かったように思います。

こちらが焦っていると、その焦りがKさんにも伝わります。

だからこそ、Kさんと関わるときは、自分の心も落ち着けて、穏やかに接することの大切さを強く意識するようになっていきました。

家族との信頼関係づくり

介護士に対して厳しい目線を持つ娘さん

Kさんのケアに入る中で、もうひとつ注意を払わなければいけないと感じていたのが、同居されている娘さんの存在でした。

娘さんは、介護士に対して少し厳しい目線を持っていました。

それには理由があって、Kさんの介護には複数の事業所が関わっていましたが、これまでの関わりの中で信頼関係がうまく築けていなかったようです。

介護士によって対応の差が出ることもあり、スムーズにケアが進まなかったり、Kさんの状態に合わない介助をされることもあったようです。

そうした積み重ねから、「介護士は信用できない」という気持ちが、娘さんの中に芽生えていたのではないかと思います。

態度・評価・細かい注文…最初はプレッシャーも

そうした背景がある中での訪問は、最初のうちは正直プレッシャーを感じる場面も多くありました。

・介助中の立ち居振る舞いに対する鋭い視線

・口調やタイミングへの細かい注文

・一つひとつの対応への評価のような反応

「しっかり見られている」という緊張感が常にありました。

でも、娘さんが厳しい態度を取るのは、Kさんを思う気持ちからくるものだということも理解できました。

信頼関係は、丁寧な積み重ねでしか築けない

そのため、私にできることは一つひとつのケアを丁寧に行うことだけ。

特別なことをするのではなく、焦らず、誠実に、目の前の介助に向き合うことを大切にしていきました。

言葉だけで信頼を得るのは難しい関係性だからこそ、

「この人なら任せても大丈夫」と思っていただけるように、行動で示していくしかないと感じていました。

訪問開始、最初は時間との勝負

とにかく必死だった最初の頃

Kさん宅への訪問が始まった当初、何よりも大変だったのは業務量の多さでした。

朝の訪問時間は90分と比較的長めでしたが、それでもやることが山ほどありました。

- ベッドからの起床・ポータブルトイレへ移乗

- 排泄介助・全身清拭・更衣介助

- 車椅子へ移乗し、食卓へ移動

- 整容・食事介助・口腔ケア

- 再度の排泄介助

- デイサービスの準備と送り出し

一つひとつの動作を丁寧に、かつ効率よくこなしていく必要があります。

しかもKさんは、指示を理解するのが難しい状態なので、言葉だけでなく、動作を交えてうまく誘導していく工夫が欠かせませんでした。

妥協のない娘さんと、時間のプレッシャー

娘さんも、お母さんのために非常に丁寧に介護の準備をされており、

- 念入りなスキンケア

- 栄養バランスと量にこだわった食事

など、質の高い介護を求められる環境でした。

どこか一箇所でも流れが滞れば、デイサービスのお迎えの時間に間に合わなくなるため、毎朝はまさに時間との勝負。

最初のうちは、本当に必死でこなす毎日でした。

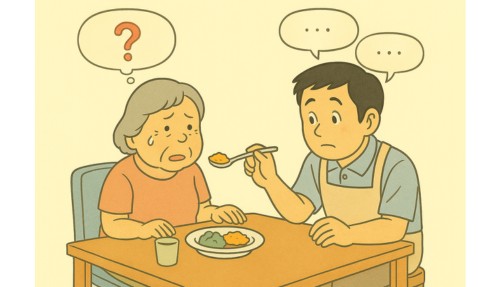

焦りは伝染する、だからこそ心のコントロールが大切

特に大変だったのが食事介助。

Kさんのペースに合わせながら、しっかり食べていただくには、時間がかかることが前提です。

でも、他の予定も詰まっているため、つい焦ってしまいそうになります。

しかし、焦った気持ちはすぐにKさんに伝わってしまい、不穏になってしまうことも。

そうなると、かえって進みが遅くなるという悪循環に陥ります。

そこで私は、必然的にこう考えるようになりました。

自分をしっかりコントロールした上で、相手もうまく誘導していかなければならない…!

介助の手順は無駄なく、でも表情や声かけは穏やかに。

スピーディーだけど丁寧に──そんなバランスをとるために、自分の心のコントロールを学ぶ時間でもありました。

それでも、時間ギリギリになってしまうことは多く、デイサービスの送迎の方に怒られてしまったことも何度かありました。

少しずつ見えてきた“うまくやる”ためのコツ

手順と優先順位を見直し、落ち着いて介助できるように

訪問を始めて1ヶ月ほど経った頃、ようやくKさんの介護に慣れ、一連の業務を落ち着いてこなせるようになってきました。

特に大切なのは、一番時間のかかる「食事介助」に、なるべく多くの時間を残すこと。

そのために、以下のような工夫を意識するようになりました:

- 起床〜整容までは無駄なくスムーズに進める

- 声かけとその反応でKさんの状態を把握し、それを踏まえて進める

- 体を支えるときの力加減は、なるべく柔らかく、不安を極力与えない

手順や優先順位を頭の中でしっかり組み立てることで、徐々に余裕をもって進行できる感覚が掴めてきました。

食事の完食率もアップ、介護の手応えと充実感

Kさんも、だんだんと私の介助に安心感を持ってくださるようになったのか、しっかりと食事を完食できる日が増えてきました。

時間に余裕があるわけではありませんが、たとえ小さなイレギュラーが起きても、慌てずに対応できる自信がついてきた頃です。

業務が終わったあとは、

「今日はいい仕事ができたな」

と、自然と思えるようになっていました。

介護の仕事の中で感じる“手応え”と“達成感”を初めてしっかりと味わった瞬間だったように思います。

娘さんとの関係にも少しずつ変化が

気づけば、娘さんからの指摘や要望もほとんどなくなっていました。

「任せても大丈夫」と感じてくださったのか、私の介助がしやすいように、以下のようなサポートもしてくれるように。

- 食事のタイミングをこちらの動きに合わせてくださる

- 着替えなどの準備をさりげなく整えておいてくださる

そんな細やかな気遣いに、信頼していただけているという実感がありました。

他の人はなぜ続かなかったのか? 自分との違いに気づいた瞬間

他のヘルパーさんが何人も交代に

私がKさんの介護に慣れ、安定して対応できるようになった頃──

別の訪問介護事業所から、

「朝のケアを見学させてほしい」

という依頼を受けることが何度もありました。

理由を聞くと、それまで担当していたヘルパーさんが交代になり、新しいスタッフに引き継ぐ必要があるとのことでした。

私としては、できる限り“自分なりのコツ”を伝え、少しでもスムーズに対応してもらえたらと願っていましたが──

残念ながら、その新しい方も長くは続かず、また別の人に交代…という流れが繰り返されていました。

自分だけが続けられていることに、ふと気づく

Kさんのケアは、業務量が多く、精神的にも繊細さが求められる、難易度の高いケースです。

私も慣れるまではかなり大変でしたが、ある程度の“試行錯誤の時間”を与えてもらえたことが、結果的に大きかったのかもしれません。

一方、新しく入ったヘルパーさんたちは、初めから「うまくできること」を強く求められる状況で、適応する余裕がなかったようにも思います。

感覚的なコツは、なかなか伝えきれない

見学に来た方に、なるべく細かく説明したつもりでした。

- どのくらいの力加減で支えるか

- Kさんの気持ちが荒れないよう、どんな表情・トーンで接するか

- 食べ物をどういうタイミングで口に運ぶか

…と、工夫している点はいくつかあったのですが、感覚的な部分が大きく、言葉だけではうまく伝わらないことも多くありました。

「自分には当たり前になっていたけれど、実は“特殊な感覚”だったのかもしれない」

そんなことを考えるようになりました。

何が違ったのか?私が大事にしていたこと

食事介助の工夫:一緒に食べるような“感覚”

あるとき、他のヘルパーさんがKさんの食事介助をしている場面を見て、ハッとしたことがありました。

あれ?どうしてそんなタイミングで食べさせるんだろう?

一所懸命に介助しているのは伝わるのですが、Kさんのペースと噛み合っていないようで、見ていて少し苦しくなるような場面も。

Kさん自身も、なんとなく食べづらそうにしていました。

その時、私は気がつきました。

私は食事介助のとき、「自分も一緒に食べているような感覚」で介助していたのです。

Kさんが噛んで、飲み込むそのリズムに、自分の呼吸や意識も重ねていたのだと思います。

だから、そのタイミングがズレると、こちらまで苦しく感じる──そんなことが起きていたんですね。

もちろん、これは感覚的なもので言葉にしにくいのですが、

「相手をよく見る」「感じ取ろうとする」ことの積み重ねが、介助をスムーズにする鍵だったのかもしれません。

認知症対応:意味より“タイミング”の会話

Kさんは、もともとお話好きだったそうで、機嫌の良い時はたくさんお話をしてくれることもありました。

そのうち、私は気づきました。

「反応の仕方によって、Kさんの気持ちが乗ってきたり、逆に話をやめてしまったりする」

聞き方によって、Kさんの反応がどう変わるのかを試しているうちに、私とKさんの、「タイミングだけの会話」というものが出来ていきました。

「タイミングだけの会話」とは、言葉の意味よりも、会話の“呼吸”や“リズム”を重視するやりとりでした。

例えばこんな具合でした。

Kさんはどこか行ってみたいところとか、あるんですか?

うん、そうね、キレイよね!

ですよねー!

やっぱりキレイっていうのはすごくいいことですよね!

僕もキレイで良かったなーと思っているんですよ。

そうよね!

私もそう思ってたの。

は〜、良かった!

良かったですねー!

ところで、昨日こんなニュースがあったんですよ!

実はね……

ある程度お話を聞き取った後で、最後を「ああ良かった」という形に持っていくと、Kさんはすごく安心するようでした。

少々不穏な時でも、こういう会話を挟むとKさんの中の景色が少し変わるようで、機嫌が良くなることもありました。

言葉の意味を完全に理解しているわけではないとしても、“心が通い合うタイミング”が存在している。

そのことを、Kさんとの関わりの中で教えてもらった気がします。

時間のコントロール:速さではなく“優先”の感覚

私はもともと、時間通りに物事を終えることが得意なタイプです。

なので、Kさん宅での朝のケアのように、時間内にやることが山ほどある場面でも、なんとか間に合わせようという気持ちが自然と働きました。

特に、食事介助の時間をしっかり確保するために、他の作業の順序や効率を工夫しながら進めるようにしていました。

しかし、結果的にそれが、“基準”のようになってしまったことで、新しく入るヘルパーさんがよりプレッシャーを感じる構造になっていたのかもしれない、とも思います。

「感じ取る」ことを大切にしていた

どの側面でも共通していたのは、

“目の前の相手をよく見て、感じ取る”という姿勢を大事にしていたということ。

- 食事介助でも

- 会話でも

- 時間配分の中でも

Kさんの表情や動き、反応を丁寧に観察し、“合わせる”ことを繰り返すうちに、自然と信頼関係ができていったのだと思います。

「自分は介護に向いてるかも」と思えた瞬間

初めて、自分に「自信」が持てた

Kさんの介護では、食事・排泄・コミュニケーションといった、生活の根幹を支えるケアを日々行ってきました。

認知症が進み、「ふつうに一日を過ごすこと」さえ難しい状態を、私たちの介護サービスでなんとか支えられている──そんな実感がありました。

「自分は、少しは役に立てているのかもしれない」

そう感じられたのは、おそらく初めてのことでした。

- Kさんの体調や様子が、少しずつ良くなってきたこと

- 娘さんが、明らかに私を信頼してくれるようになったこと

- 他のヘルパーさんより、うまく対応できていたかもしれないこと

そうした積み重ねの中で、ふと心の中で思いました。

「もしかしたら、自分は介護でやっていけるのかもしれない」

「向いている」とは、技術や体力ではなく…

もちろん、介護の現場ではスキルや体力も必要です。

体を支えるためには、筋力や姿勢のコツなども大切です。

でも、私が思う“介護に向いている人”とは──

「相手の気持ちを無視しない人」

だと思います。

相手の様子をよく観察し、無理なく、その人に合ったやり方でそっと寄り添う。

上手に合わせていくことが自然とできる人は、介護に向いていると思うのです。

うまく言葉で説明できない感覚もあるのですが、

「相手に合わせる」というのは、思いやりだけでなく気づきと観察力、そして柔軟さでもある気がします。

Kさんのその後、私のその後

訪問介護の終わりと、新たなステージへ

Kさんは、その後、認知症の進行とともに表情や言葉が少なくなっていきました。

誤嚥性肺炎で入院されることも増え、やがて施設への入所が決まりました。

「新しい場所では、うまく食事ができないかもしれない…」

そんな不安もあり、訪問介護の最終日まで、少しでも栄養を摂ってもらえるよう工夫を続けました。

「なるべく体力をつけた状態で送り出したい」と思いながら。

こうして、Kさんとの訪問介護の日々は、静かに幕を下ろしました。

あの経験が、今も「原点」として残っている

Kさんとの関わりを通して、私は本当に多くのことを学びました。

- 難しい介護でも、諦めずに向き合えば応えてくれること

- 介護によって、その人の生活の質が大きく変わること

- そして何より、「自分にもできるかもしれない」という自信を、Kさんが与えてくれたこと。

Kさんとの出会いは、間違いなく私にとってのターニングポイントでした。

今、新しい利用者さんと向き合うときにも、Kさんとの経験が心の中で生き続けています。

その後の再会、そして今も現場に立ち続けていること

やがて私は独立し、自分の介護事業所を立ち上げました。

ある日、Kさんの娘さんからご連絡をいただき、

「母に、また食事介助をお願いできませんか?」

というご依頼をいただいたのです。

Kさんは以前よりも食事量が減っていて、

かつてのようにたくさん召し上がることはありませんでしたが、

その日、私は昔を思い出しながら、そっとお手伝いをさせていただきました。

Kさんはその後、施設で静かに最期を迎えられました。

今、私はあのときKさんからもらった「自信」を胸に、

今も変わらず、現場に立ち続けています。

介護の仕事は、決して楽ではありません。でも、誰かの人生と深く関われる、大切な瞬間の積み重ねです。

もしこの道に悩んでいる方がいたら、Kさんとの経験が、何かのヒントになれば嬉しいです。

💡訪問介護パートを始めてみたいと思った方へ

以下の記事も参考にしてみてください。